その他

小笠原諸島における各種指針

公共事業などの各種事業は、自然環境に影響を与える可能性があり、世界的にも価値がある小笠原の自然環境を保全するためには、各種事業を実施する際に、自然環境への負荷を回避・最小化する必要があります。東京都では、小笠原諸島での自然環境の保全や景観の創造などについて、各種事業を行う際の様々な指針を定めています。

小笠原諸島の公共事業における環境配慮指針

小笠原諸島での公共事業が自然環境や景観などへ与える影響を極力低減することを目的として、公共事業の実施に際して配慮する事項を定めたものです。平成16年8月に定められました。

![]() 小笠原諸島の公共事業における環境配慮指針(PDF:50KB)

小笠原諸島の公共事業における環境配慮指針(PDF:50KB)

小笠原諸島における建設作業の手引き

環境配慮指針に基づき、注意点などを事業者や作業員の方々に分かりやすく示した手引きです。平成20年6月に作成されました。

![]() 小笠原諸島における建設作業の手引き(PDF:1,058KB)

小笠原諸島における建設作業の手引き(PDF:1,058KB)

小笠原(父島・母島)における景観に配慮した公共施設整備指針

公共・公益施設を整備する際に、景観形成に関する適切な配慮を行うための方針として定めたものです。平成20年6月に定められました。植栽に関して小笠原固有の生態系に悪影響を及ぼさないなど、自然環境に配慮した「推奨樹種リスト」を策定しています

小笠原(父島・母島)における景観に配慮した公共施設整備指針(外部サイト)

![]()

アカガシラカラスバト保護増殖事業

アカガシラカラスバトは、小笠原諸島の常緑樹林に生息する同諸島固有の鳥類です。環境省や東京都のレッドリストでは、絶滅危惧ⅠA類となっています。 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」では「国内希少野生動植物種」に指定されるとともに、「文化財保護法」では天然記念物に指定されています。

本種はもともと個体数が少ないうえに、餌となる木の実の台風による減少、ネコ による捕食など、生息環境の悪化による個体数の激減が報告されました。絶滅の危険性を回避するため、現在、国、東京都、小笠原村、NPO等が連携して保護に取り組んでいます。

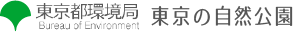

環境局は建設局、公益財団法人東京都動物園協会(恩賜上野動物園等)の協力により、平成12年度(2000 年)から動物園で保護増殖事業(域外保全)を始めました。そのため、平成13年3月に父島で3羽を捕獲し、都立動物園で飼育を開始しました。平成28年3月時点では保護増殖の結果、上野動物園、多摩動物公園で合わせて36羽になりました。飼育法や繁殖に関する知見が蓄積されています。

動物園飼育個体

11日齢のヒナ

繁殖センター(上野動物園・非公開)

飼育ケージ(上野動物園・公開)

| 年 | 月 | 内容 |

|---|---|---|

| 平成12年 | 10月 | アカガシラカラスバト保護増殖事業計画(東京都)策定 |

| 平成13年 | 3月 | 父島で3羽(オスメスのペアとそのヒナ)を捕獲し、恩賜上野動物園へ搬送。検査の上、飼育を開始 |

| 4月 | ヒナであった1羽も順調に生育。オスと判明 | |

| 平成14年 | 11月 | 飼育ペアから1個の産卵があり、初のヒナ(メス:推定)が誕生 |

| 平成16年 | 4月 | 途中抱卵を放棄したためカラスバトに托卵させ、初めての仮母による孵化、巣立ちに成功 |

| 平成17年 | 8月 | 上野動物園で産まれた個体を両親とする、第三世代のヒナ(メス)が孵化 |

| 10月 | 2羽(オスメスのペア)を屋外の飼育ケージに移し、公開を開始 | |

| 12月 | 平成13年3月に父島で捕獲したメスが死亡 | |

| 平成18年 | 5月 | |

| 8月 | 種の保存法に基づくアカガシラカラスバト保護増殖事業計画を策定 | |

| 平成19年 | 12月 | 多摩動物公園へ2羽の移動を行い、分散飼育を開始 |

| 平成20年 | 1月 | PHVA*実行委員会による「アカガシラカラスバト保全計画づくり国際ワークショップ」の共催 |

| 平成22年 | 5月 | アカガシラカラスバト生息域外保全基本方針 策定 |

| 平成23年 | 4月 | 種の保存法に基づく東京都アカガシラカラスバト保護増殖事業の確認 |

| 平成24年 | 8月 | 新たに小笠原における傷病個体の治療受入、飼育 |

| 上野動物園内に繁殖センター・保護増殖施設整備 | ||

| 平成27年 | 1月 | 小笠原における傷病個体を多摩動物公園で受入、飼育 |

| 2月 | 多摩動物公園で傷病保護個体が自然繁殖に成功 | |

| 平成28年 | 10月 | 種の保存法に基づく東京都アカガシラカラスバト保護増殖事業の内容変更の確認 |

*PHVAとはPopulation and Habitat Variability Analysis(個体群および生息地の変動性分析)の略

環境省HP: ![]() http://www.env.go.jp/press/9203.html(外部サイト)

http://www.env.go.jp/press/9203.html(外部サイト)

ノネコ対策とアカガシラカラスバト生息数の増加

小笠原の父島や母島では、東京都獣医師会の協力により、アカガシラカラスバトなどの鳥類を捕食している野生化したネコの対策が始まりました。平成17年から平成29 年3月までで、580 頭以上が捕獲されました。小笠原で捕獲されたネコは、一時的に施設(通称ネコ待合所)で保護された後に、船会社(小笠原海運株式会社)の協力で東京に向かいます。港に着いたネコを東京都の委託業者 が都内の動物病院へ運びます。動物病院では、病気の治療や飼い猫となるための順化訓練などが行われ、新たな飼い主にもらわれていきます。このような対策により、父島の野生ネコは一時 10匹程度にまで減ったといわれています。アカガシラカラスバトの目撃数は増加し、以前には見られなかった住宅地でも見られるようになりました。足環をつけた個体やその他の個体の目撃数から、個体数は500から800羽程度にまで増えたのではないかと推定されています。

火山列島(北硫黄島等)との島間移動

東京都では平成21年から5回、父島からさらに230キロメートルほど南にある火山列島の北硫黄島に上陸して、アカガシラカラスバト等の調査を行いました。北硫黄島で足環をつけた2羽が父島で目撃され、平成27年3月に父島で足環をつけた若鳥が同年6月に北硫黄島で再捕獲されました。足環を確認することによる父島と北硫黄島との間(距離200キロメートル)の移動事例は合計5羽で見られています。アカガシラカラスバトは小笠原群島と北硫黄島を含めた行動圏を持ち、その島しょ間移動は偶発的でなく、また低頻度ではないことが判明しました。

また、北硫黄島で捕獲した個体や落ちていた羽毛サンプルを基に多摩動物公園でDNA解析を行った結果から、父島、母島、聟島などのある小笠原群島と共通する遺伝子型のみが見られ、標識調査とも合わせて、小笠原群島と北硫黄島に生息するアカガシラカラスバトは同一個体群であることが分かりました。

アカガシラカラスバトについて

- アカガシラカラスバト Columba janthina nitensは、カラスバト3亜種の一つで、世界でも小笠原諸島にのみ生息しています。生息数が少なく貴重であることから種の保存法の「国内希少野生動植物種」及び文化財保護法の「天然記念物」に指定されています。レッドデータブックでは絶滅危惧IA類として掲載されています。

- 体長は40cm程度と大型で体は黒く、金属光沢があり、頭部はとても美しい光沢のある赤ブドウ色をしています。くちばしは黒く、足は赤色をしています。

- 主に薄暗い森林のなかで、木の実、種子、ミミズなどを食べて暮らしています。地上で落ち葉をかき分けたりして餌を探します。

- 繁殖期は9月から翌年の3月頃までで、その間に2回産卵するとも言われています。1回に産む卵は普通1個です。

- 個体数や生態については不明な点が多く、特に繁殖期以外の生態はほとんど明らかになっていません。しかし、標識調査の実施により、島の間を移動していることなどがわかってきています。

- 生息数が減少した原因は、アカギ(外来の樹木)が繁茂して、餌となる樹木の種子が減少したこと、ネズミが増えたことによりハトと餌が競合していること、森林の中に生息しているネコがハトの生息を脅かしていることなど、アカガシラカラスバトを取り巻く生息環境が悪化したためと考えられています。

![]() 東京都アカガシラカラスバト保護増殖事業計画(PDF:20KB)

東京都アカガシラカラスバト保護増殖事業計画(PDF:20KB)

![]() アカガシラカラスバト保護増殖事業計画(文部科学省、農林水産省、環境省)(PDF:15KB)

アカガシラカラスバト保護増殖事業計画(文部科学省、農林水産省、環境省)(PDF:15KB)

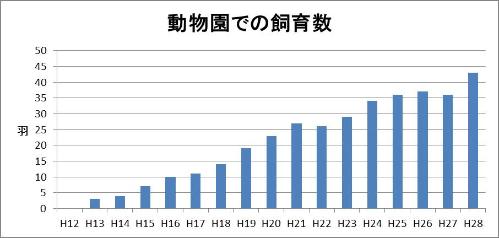

アホウドリ類の保全

アホウドリ類の繁殖もよい話題の一つです。聟島列島ではノヤギの排除後にクロアシアホウドリの繁殖数が増加しました。地上に巣をつくるアホウドリ類にとってノヤギがいなくなり安心して繁殖ができる環境になったと考えられます。

クロアシアホウドリ

平成20年から24年まで5年間に山階鳥類研究所、環境省、米国魚類野生生物局などが小笠原諸島にアホウドリの新繁殖地を形成する事業としてアホウドリの雛を伊豆諸島鳥島から聟島へ移送して、人工飼育した69羽を巣立たせました。都は移送終了後の平成24年度からアホウドリの飛来モニタリング調査やデコイ設置による誘引などを引き継ぎました。数年後に若鳥の一部は聟島に戻ってきましたが、ペアによる繁殖はなかなかうまくいきませんでした。

平成26年5月に媒島でアホウドリ類の雛に標識装着作業を行っていた際に、巣立ち間際の雛が初めて見つかりました。この時すでに親鳥はいなくなっていましたが、翌年に雛の見つかった辺りでペアが見つかり、その雌親は鳥島から移送した個体とわかりました。また、平成28年1月には聟島で以前から観察されていたペアで雛を確認し、同年5月にはさらに嫁島で巣立ち間際の雛を確認しました。平成30年5月には聟島で3年続けてヒナが確認されました。小笠原生まれの雛がこれまでに5羽育ったことになり、新繁殖地形成の成果がでてきています。

媒島で生まれたアホウドリのヒナ(左)平成26年5月

戻ってきた媒島生まれのアホウドリ個体 平成29年3月

アホウドリ関連のプレス資料

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/05/29/08.html(外部サイト)

![]()

小笠原諸島聟島でアホウドリが3年続けて繁殖成功

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014年05月20日o5c300.htm(外部サイト)

![]()

平成26年5月12日小笠原諸島媒島でアホウドリと推定されるヒナを戦後初めて確認

平成26年7月7日小笠原諸島媒島で確認されたヒナのDNA分析結果について

![]() 平成27年3月26日小笠原諸島媒島でアホウドリの番いを初確認(PDF:818KB)

平成27年3月26日小笠原諸島媒島でアホウドリの番いを初確認(PDF:818KB)

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016年01月20日q1f800.htm(外部サイト)

![]()

平成28年1月15日小笠原諸島聟島でアホウドリのヒナを初確認

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016年05月20日q5n100.htm(外部サイト)

![]()

平成28年5月23日小笠原諸島聟島でアホウドリの繁殖が成功しました

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017年02月13日/05.html(外部サイト)

![]()

平成29年2月13日小笠原諸島聟島でアホウドリの人工飼育個体の繁殖が成功

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017年03月24日/04.html(外部サイト)

![]()

平成29年3月24日小笠原諸島媒島生まれのアホウドリが聟島に戻る

http://www.yamashina.or.jp/hp/yomimono/albatross/05kongo.html(外部サイト)

![]()

外部リンク:山階鳥類研究所ホームページ:アホウドリ復活への展望・小笠原諸島への再導入

問い合わせ先

環境局自然環境部緑環境課

電話:03-5388-3454

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は自然環境部 緑環境課 自然公園計画担当です。