ページ番号:602-797-676

更新日:2018年2月9日

「光化学オキシダント対策検討会中間のまとめ」の図解

平成16年7月7日掲載

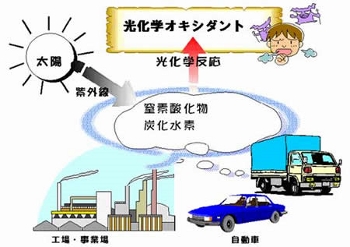

1 光化学オキシダント発生のメカニズム

光化学オキシダントは、自動車や工場・事業場などから排出される大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽光(紫外線)を受けて、光化学反応により生成される二次汚染物質です。二次汚染物質としては、オゾン、パーオキシアシルナイトレート(PAN)及び二酸化窒素等の酸化性物質等がありますが、ほとんどがオゾンです。光化学反応により生成される酸化性物質のうち、二酸化窒素を除いたものを「光化学オキシダント」と呼んでいます。

光化学オキシダント(オゾン)の生成反応

~@ 太陽光

NO2+O2→NO+O3

二酸化窒素(NO2)が太陽光を受けて分解し、空気中の酸素(O2)と反応して、オゾン(O3)が生成する。

~A 非メタン炭化水素が存在しない場合

NO+O3→NO2+O2

オゾン(O3)は、一酸化窒素(NO)と容易に反応して酸素(O2)に戻る。

~B 非メタン炭化水素が多く存在する場合

太陽光

NMHC+OH+O2→RO2・+H2O

RO2・+NO→RO・+NO2

非メタン炭化水素(NMHC)から生成されるRO2・の作用によって、一酸化窒素が二酸化窒素となるため、オゾンが消費されず、このことにより、オゾンは急速に生成されるようになる。

2 光化学オキシダントの現状

高濃度オキシダントとなる日が近年増加する傾向

高濃度オキシダントとなる日(注意報発令レベルの0.12ppmを超える日)は、 平成12~14年度の3年間で増加する傾向。

都内における窒素酸化物・非メタン炭化水素・光化学オキシダントの年平均値の推移

3 高濃度オキシダント発生頻度の増加要因

~@気象要素の変

気象要素の13年間の傾向(平成2~14年度)

日射量 日射量が大きい(25MJ/m2以上)の日の割合が増加。

風速 2.5m/s未満の弱風の割合が、平成2~11年度(平成7年度を除く)には、25%程度であったが、平成12年以降、30%以上に増加。

最高気温 30℃以上の出現頻度が、平成11年以降、それ以前(平成6年度を除く)の25%程度から30%以上に上昇。

東京管区気象台(4~9月)の日積算日射量・ランク別出現頻度の経年変化

東京管区気象台(4~9月)の日平均風速・ランク別出現頻度の経年変化

東京管区気象台(4~9月)の日積算日射量・ランク別出現頻度の経年変化

~A 非メタン炭化水素と窒素酸化物の濃度比の変化

非メタン炭化水素と窒素酸化物の濃度比が大きいと、高濃度オキシダントの出現頻度が高くなる傾向がある。

NMHC/NOx濃度の比とOx最高値の出現割合

6~9時のNMHCとNOx、それらの濃度比の推移

平成8年度以降、炭化水素と窒素酸化物の濃度比は、わずかに増加する傾向がみられた。

お問い合わせ

このページの担当は東京都環境局です。