ページ番号:634-544-343

「光化学オキシダント対策検討会」報告について

−揮発性有機化合物(VOC)のさらなる低減が必要−

平成17年2月1日

![]() 「光化学オキシダント対策検討会報告」本文(PDF:5,636KB)

「光化学オキシダント対策検討会報告」本文(PDF:5,636KB)

![]() 「光化学オキシダント対策検討会中間のまとめ」本文(PDF:875KB)

「光化学オキシダント対策検討会中間のまとめ」本文(PDF:875KB)

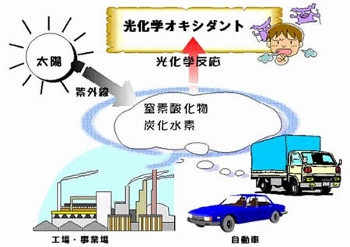

光化学オキシダントは、大気中の窒素酸化物が太陽光を受けて発生する汚染物質で、生成には日射量、気温、風速などが関係するとともに、非メタン炭化水素がその生成を促進すると言われています。

近年、東京都をはじめとする首都圏では、原因物質である窒素酸化物や非メタン炭化水素の濃度が低下してきている中で、光化学オキシダントについては濃度が再び上昇し、とくに平成12年以降、高濃度(注意報発令レベルの0.12 ppm以上)となる頻度が急激に増加しています。

そこで、東京都は、とくに夏季における光化学オキシダントの高濃度化の問題に着目し、その要因を解明して、今後の対策の方向を明らかにするため、平成15年6月に「光化学オキシダント対策検討会」(委員:裏面参照)を設置し、2ヵ年で検討を行いました。昨年7月には、中間段階として、都内を中心に平成2~14年度の光化学オキシダント高濃度化の要因を解析した「中間のまとめ」を発表しました。

今回、昭和51~平成14年度の27年間について、対象地域を首都圏1都6県に拡大して解析を行うとともに、非メタン炭化水素などの揮発性有機化合物(VOC)の排出削減について、今後の都の施策の方向を示した最終報告がまとまりましたので、お知らせします。

【報告のポイント】

◎ 光化学オキシダント濃度の上昇要因について、主として気象要素と原因物質の両面から解析を行った。

(1) 気象要素については、気温・風速などの他の気象要素と比べて、とくに日射量と光化学 オキシダント濃度との相関が高く、日射量の大きい日の割合が多い年は光化学オキシダント濃度が高濃度となる傾向のあることが明らかになった。

(2) 原因物質については、窒素酸化物の濃度に対して相対的に非メタン炭化水素の濃度の比率が高くなると、高濃度オキシダントが出現しやすいこと ※) が27年間にわたる広域的な実測データで初めて明らかになった。

● 最近になって、自動車公害対策の進展などにより窒素酸化物の濃度は低下してきたが、非メタン炭化水素の削減がこれに追いつかず、相対的に非メタン炭化水素の濃度の低下率が小さい。そのため、平成8年度以降、窒素酸化物の濃度に対する非メタン炭化水素の濃度の比率が上昇する傾向がみられ、このことも近年の高濃度オキシダントの出現の一因となっていることが推測された。

※) NMHC/NOx濃度比が10未満の範囲での関係

(3) 高濃度の光化学オキシダントの出現日数を効果的に縮小するためには、窒素酸化物濃度の低下に加え、非メタン炭化水素の濃度を窒素酸化物の低下率以上に低減させる必要があることが明らかになった。

【解説】

◎ 非メタン炭化水素とは、炭素と水素からなる有機化合物(炭化水素)のうち、メタンを除くものの総称であり、揮発性有機化合物(VOC)の中の一グループである。

非メタン炭化水素とVOCの関係の模式図

◎ 非メタン炭化水素などの揮発性有機化合物(VOC)の主な発生源は、塗装工程、印刷工程などを持つ工場や事業場のほか、ドライ機を持つクリーニング店、ガソリンスタンド、自動車などである。

【資料】

「光化学オキシダント対策検討会報告」の図解

氏名 | 所属 ・ 役職 | |

|---|---|---|

◎ | 秋元 肇 | 独立行政法人海洋研究開発機構 地球環境フロンティア研究センター 大気組成変動予測研究プログラム プログラムディレクター |

大原 利眞 | 静岡大学工学部 システム工学科教授(平成15年度) 独立行政法人国立環境研究所 PM2.5・DEP研究プロジェクト 都市大気保全研究チーム総合研究官(平成16年度) | |

加藤 征太郎 | 中央大学理工学部 応用化学科講師 | |

吉門 洋 | 独立行政法人産業技術総合研究所 化学物質リスク管理研究センター 大気圏環境評価チームリーダー | |

○ | 若松 伸司 | 独立行政法人国立環境研究所 PM2.5・DEP研究プロジェクトリーダー |

◎ 座長 ○ 副座長

【参考】

光化学スモッグ発生のメカニズム

東京都の光化学スモッグ注意報等の発令状況

平成16年度における光化学スモッグの発生状況

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ